ЧЕРЕЗ РЕФОРМЫ ЕКМТЕРИНЫ II

Переселение казаков на Кубань

Проведенная реформа привела к образованию специального невойскового казачьего сословия на территориях Черниговской и Полтавской губерний в начале XIX века. Согласно указу Правительствующего Сената, в него зачислялись только те, кто мог документально доказать или предъявить свидетелей, что до 1782 года его предки числились казаками, то есть несли действительную военную службу. Запись в 4-ю общероссийскую ревижскую сказку 1782 г. служила главным основанием для сохранения (перехода) реестровых (выборных) казаков Гетманщины и членов их семей, потомков в социальный статус

отдельного разряда сословий российского общества – «малороссийские казаки». Членам калениковских родов удалось доказать свое происхождение из реестровых (выборных) казаков и получить дорогое по тем временам право личной свободы после Манифеста от 03.05.1783. Как отмечали многие исследователи, связь между реестровыми и малороссийскими казаками не основывалась на точных генеалогических данных, была лишь преемственность, доказанная для каждого в отдельности, и претендующего на звание казака, сохранившего старинные права и обязанности и бывшего преданным

традициям вольнолюбивого казачества прошлых эпох. Это решение еще раз было подтверждено в Сенатском указе от 03.12.1803: «Издревле звание казаков разделялось на разные степени, которым в правах своих всегда были различны, а с 1765 года свободными из них остались только те, которые известны были под именем выборных или реестровых козаков, протчие-ж , как-то: козаки – подпомощники, козаки – подсуседки, равно как и наемники выборных козаков, тогда же поступили в рублевый по хатам оклад и, пользуясь правом перехода, отбывали от службы, принимая звание посполитых и меняясь с ними правом и оседлостями».

"Выписка из Ведомости Киевского наместничества уезда Золотоношского. Сколько в нижеописанных местечках, селах и хуторах по нынешней последней ревизии (1782 г.) записанных козаков состоит".

А всего в Золотоношском уезде казаков выборных, действительно служащих было 640 человек на момент проведения 4-й общероссийской переписи в 1782 г. Кроме казаков выборных действительно служащих в селе Каленики выделены еще две категории: «казаков вспомогателей, несостоящим в рублевом окладе: –194 м.п. – 210 ж.п.» и «казаков подпоможчиков, которые рублевый оклад платят: – 249 м.п. – 256 ж.п.». Почти одновременно с упорядочением ведения исков о

казачестве, был разрешён очень важный вопрос о праве казаков на неограниченное владение принадлежащей им земельной собственностью. Все земли, находившиеся во владении малороссийских казаков в Полтавской и Черниговской губерниях, по закону относились к потомственным, т.е. неотчуждаемым в руки других сословий казачьими землями. Таким образом, казаки остались казаками, а казачьи общества сохранили за собой права и привилегии, уходящие своими

корнями в литовское право и отчасти сходные с шляхетскими. В селе из-за перенаселения стало остро не хватать пахотной земли, поэтому селяне начали осваивать непроходимые ранее прибрежные чащобы и болота и переносили на берег быстро мелеющего Супоя свои дворы. Село Каленики стало рости на север вдоль правого берега реки Супой. Из Исповедной ведомости Покровской церкви с. Каленики на 1781 год:

"1781 года. Село Каленики. Статистические данные.

Дворов – 36; дворовых хат – 175; мужского пола – 538; женского пола – 588;

бездворовых хат – 4; обоего пола – 1126.".

В XIX ст. из-за перенаселения по решению правительства и при его финансовой и организационной поддержке малороссийские казаки зачислялись во вновь образованные казачества: Черноморское, Бугское, Екатеринославское и в их составе продолжали свои подвиги. Еще одним из путей уменьшения дробления хозяйства, чтобы кто-то из сыновей

мог остаться в родных местах с родовым казацким хозяйством, было освоение новых земель. В «Ревижской сказке 1811 года сентября 22 Полтавской губернии Золотоношского повета села Каленики» записано около 70 казаков с семьями, перешедших на жительство в Херсонскую губернию в 1809 году: Савицкие, Левченко,

Бутенко, Нестеренко, Коваль, Маргарит, Тарасенко, Вака, Никитенко, Коробочка, Худоба и члены других семей. В этой же ревизии найдем имена малороссийских казаков, призванных в регулярную армию в 1804 году из села Каленики. Призванные в то время должны были служить 25 лет.

Переселение казаков на Кубань

Когда пришла очередная проба крепости совместной братской жизни во время вторжения французов в 1812 г., Малороссия, так же грудью стала на защиту общей Отчизны. Бывшая старшина и их потомки, превратившиеся к тому времени в помещиков и потомственных дворян Российской Империи, так же энергично принимали участие в формировании ополчений в помощь регулярной армии, как и помещики великороссийские. Народ охотно шел в эти ополчения, ибо распространялись слухи, что Наполеон идет в союзе с поляками и католиками, память о власти которых еще была свежа в народной памяти, как и память о Мазепе и Полтаве. Общеизвестный факт, что отец

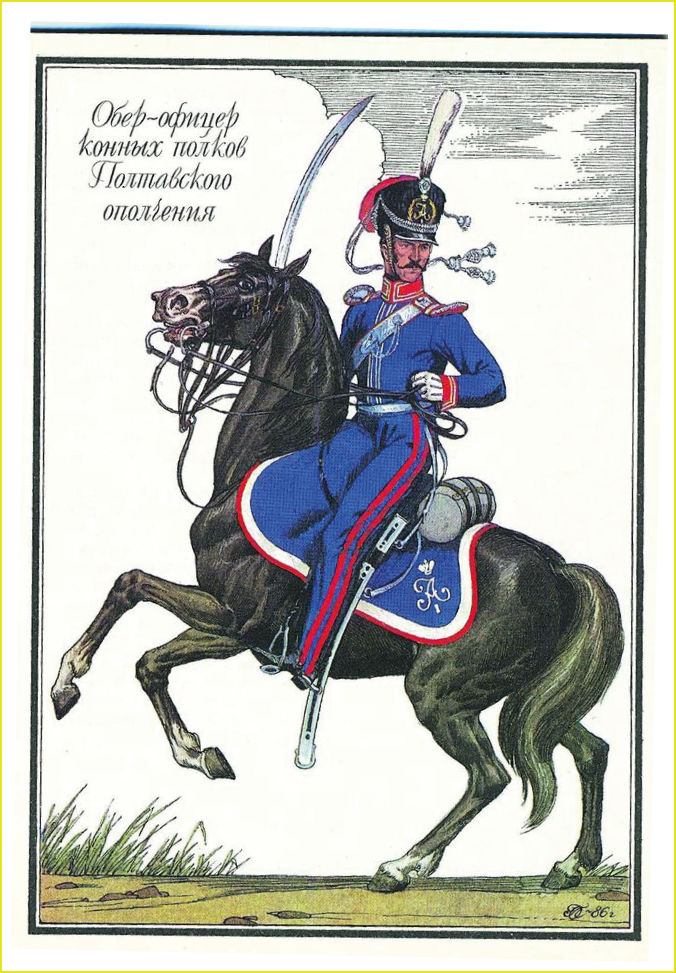

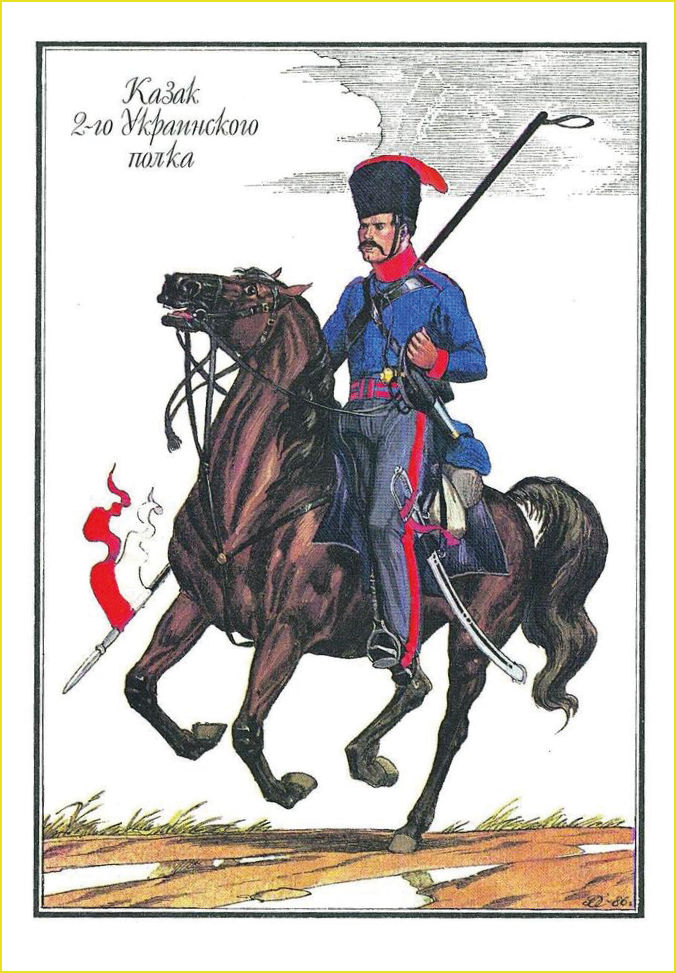

настоящего украинского литературного языка Иван Котляревский не только был одним из инициаторов формирования добровольцев Полтавской губернии, но и возглавил один из полков. Формирование казачьих полков из населения Полтавской и Черниговской губ. и отправка их в Калугу и Тулу началось 25 июня 1812 г. Всего малороссийское казачество выставило 18000 чел., из которых сформировали 15 казачьих полков. Полки именовались по номерам: 1-й – 9-й Полтавские и 1-й – 6-й Черниговские. Бывшему сословию малороссийских казаков было объявлено, что они освобождаются не только от рекрутского набора и платежа всех казённых податей,

кроме подымной (по 1 руб. с хаты). По миновании в тех полках надобности, их личный состав будет распущен по домам, но при этом казаки навсегда остаются принадлежащими Украинскому казачьему войску, и по первому требованию обязаны явиться на службу и составить свои полки; для чего они должны иметь в постоянной исправности оружие, одежду и лошадей, содержа всё за свой счёт. После сформирования каждому полку было выдано свидетельство, по которому казаки начинали получать довольствие жалованьем и провиантом от казны; до этого они содержались за счёт казачьего общества.

В м. Крапивное Золотоношского повета Полтавской губернии сформирован 4-й Полтавский казачий полк, в который вошли калениковские казаки. Полковым командиром назначен штабс-капитан Н.М. Копцевич, позднее коллежский советник М.Л. Муравьёв. В конце сентября 1812 г. полк выступил в Киев для несения гарнизонной и караульной службы. В начале кампании 1813 г. полк был направлен в герцогство Варшавское и включён в состав корпуса генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова (Польская армия); участвовал в блокаде крепости Замостье; затем с октября 1813 г. до 8 мая 1814 г. участвовал в блокаде крепости Магдебург. 11 июня 1816 г. малороссийские казачьи полки были расформированы, но в Высочайших указах в награду за их заслуги была подтверждена свобода от уплаты казённых податей, и

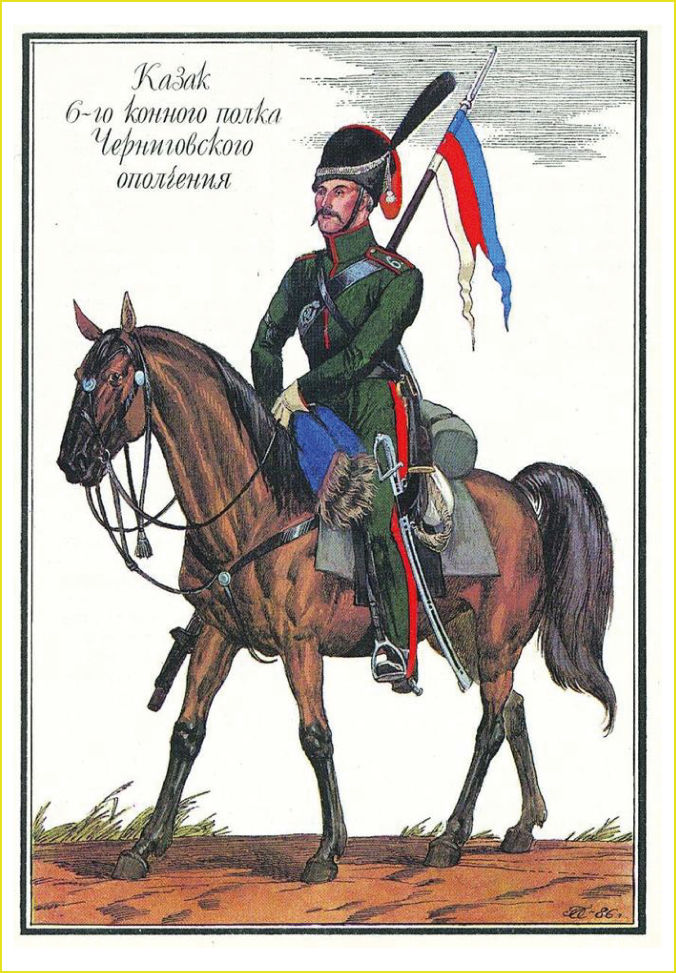

привлечение их к платежу возобновлено лишь с 1820 г. Мятеж, организованный 1830–1831 гг. шляхтой и католическим духовенством, в Царстве Польском и сопредельных с ним губерниях Российской империи потребовало участия кроме регулярных войск и 8 конных малороссийских казачьих полков, что еще раз подтвердило их возможности как военной силы. Всего лишь за шесть недель Н. Г. Репнину удалось сформировать полки, в которые влилось более 5 тысяч казаков. Казацкие полки не были задействованы в подавлении мятежа, а призваны были прикрывать тылы действующей армии, охранять пути, ведь повстанцы могут появиться когда угодно и где угодно в пограничных местностях. Поэтому и формировались полки легкой кавалерии. В этих мероприятиях правительства приняли участие и

калениковские казаки, определившие на своем сходе по случаю набора в формируемые полки имена призывников: «Ефим Данилов Евстафьев, Прокофий Григорьев Гармашенок, Петр, племянник Дмитрия Ивановича Майнича, Иван, брат Гаврилы Тарасенка, Гаврила, брат Давида Иванова Руденка, которым долженствовательно пришла очередь на сей набор в козаки». За успешное выполнение поставленных задач генерал-губернатор составил приказ от 17 октября 1832 г., в котором сообщил всем казацким общинам о полученных от императора льготах: к уже названным добавлялось уменьшение оброка до трех руб., а с 1832 г. — до четырех руб. с каждой ревизской души. До этого казаки Полтавской и Черниговской губерний выплачивали ежегодно государству налогов почти на 14 рублей.

Присоединение Гетманщины к российскому государству не было одноактным действием, а продолжалось длительное время. Управление краем имело свою специфику и отличалось от управления центральными губерниями. Здесь центральной фигурой управления стал генерал-губернатор, а не губернатор. Поэтому решение всех вопросов жизни малороссийских казаков вверялось Малороссийскому военному губернатору. Поэтому поиск формы управления ими продолжался всю первую половину XIX столетия. Указом 25 июня 1832 г. и «Уставом об управлении малороссийскими казаками» 17 января 1834 года были учреждены долгожданные положения о малороссийских казаках, которыми определялись их управление, права и обязанности. Создано особое присутственное место – Главная хозяйственная контора – сочетавшее

в своей деятельности элементы центрального и местного административно-хозяйственного управления малороссийскими казаками. Об открытии действия Главной хозяйственной конторы объявлено Сенатским указом 25 июня 1834 года. Положение и Устав о малороссийских казаках решили и главный спорный вопрос. На каком основании казаки владеют земельным имуществом? Они подтвердили мнение Государственного совета от 14.04.1823 г., что «земли малороссийских казаков не зависят от управления Министерства финансов, принадлежа либо казакам «сходно с правом дворянским» (т.е. отдельным лицам), «либо обществу их, не имеют сходства с землями казенных крестьян во владении состоящими, которыми заведывают казенные палаты». С 1815 по 1832 год указом, данным Военному министру,

на Инспектора поселений кавалерии возлагались те же обязанности, что и в новом Уставе. В 1832 г. казаки, поступая под управление военного ведомства, оставались в гражданском быту на общих правилах – они составляли особое сословие, сохраняли прежнее имя и не причислялись к военным поселянам. Вместо обыкновенного рекрутского набора учреждался отдельный набор для малороссийских казаков по 5 человек с 1000 для укомплектования армейских кавалерийских полков. Теперь на службу в армию казаки призывались не как ранее «рекрутами», а как «воины». Новая структура провела обследование казацких земель Полтавской и Черниговской губерниях. По результатам проверки состояния казачьих селений Золотоношского попечительства Гельмязовской волости установлено:

"Село Каленики пространством в длину 1, а вширину 1/2 версты в коим состоит собственно под козачьими огородами и застроениями земли 68 3/4 десятин, выгоной земли количестве примерно 2 1/2 десятин, прочие земли остаются под застройками помещечьих крестьян. Число дворов-170. Число неоседлых семейств-30. Число козаков 460 мужского пола и 476 женского пола. Число мельниц-8. Шинков-2 (120 ведер и за каждое ведро 2 рубля). Хлебопашцов-116 (средний ежегодный доход каждого 40 руб.). Работников-48 (доход 25 руб.). Майстеровых-4 (доход 35 руб.). Работников-4 (доход 25 руб.), а также общинной земли - десятин 113, в половинном владении-299. Всего-412 (десятин). Промыслами занимаются-123 хозяев. Работников-44. Об. доход 125 руб. Недоимки по селению 53,90 руб. (подушном) 22 козака".

Решение всех вопросов жизни малороссийских казаков вверялось Малороссийскому военному губернатору, в лице которого сосредотачивалось как общее (гражданское), так и частное (военное) ими управление. По предмету общего гражданского управления Малороссийский Военный губернатор действовал через обыкновенные губернские и уездные присутственные места. Для частного управления казаками учреждалась в Полтаве, под главным надзором Малороссийского военного губернатора, Главная хозяйственная контора, которая действовала наравне с губернскими казенными палатами. Не успела эта форма управления стабилизироваться, как началась еще более масштабная. С 1838 г. начало действовать Управление в Министерстве государственных имуществ во главе с Киселевым, в ведение которого

передано управление всех свободных сельских жителей, в том числе и малороссийских казаков, разных наименований, с сохранением прав и преимуществ каждого, под общим названием государственных крестьян. Уже 30 апреля этого же года были учреждены Палаты государственных имуществ в Полтавской и Черниговской губерниях, которые действовали до 1866 г. В короткое время Киселев создал отличное управление государственными крестьянами и поднял их благосостояние. Они перестали быть обузой для государства. Киселев создал устройство сельских и городских обществ, которое ляжет в основу положения от 19 февраля 1861 г. для вышедших на волю помещичьих крестьян. Включение малороссийских (днепровских) казаков в государственные структуры России предполагало

подчинение им и ограничение свобод. Указы 1844, 1845 и 1859 гг., разъясняя права украинских казаков Левобережной Украины, уже четко проводили грань между землями потомственными и приобретенными на основе царских указов. Так, первые навсегда закреплялись за казачьим сословием. Их можно продавать и передавать в наследство только равным себе; земли же, купленные по крепостям у других сословий, могут быть в свободном обороте без каких-либо ограничений. Однако малороссийские (днепровские) казаки сумели сохранить за собой часть вольностей, прежде всего самоуправление и право на землю. В целях сохранения казацкого сословия издавались указы, запрещавшие продавать земли из казацких угодий. Казаки и их земли всегда оставались свободными.

В последний раз в XIX веке военные формирования малороссийских казаков по национально-сословному принципу были созданы в мае 1863 года. Это были три конных казачьих полка – один в Черниговской и два в Полтавской губернии, сформированные для участия в борьбе с польским мятежом 1863–1864 гг. В «Формулярном списке казаков 2-го Полтавского Малороссийского конного-козачего полка за 1863 год» упомянуты служившие именно в казацком войске в 9-й сотне калениковцы: Вака Андрей Львович и др. После окончании службы каждый из них именовался в документах – «бессрочно отпускной конный казак ……». В дальнейшем казаки с.

Каленики, как и все казаки Полтавской и Черниговской губерний, служили только в регулярных частях Российской армии. Реформа 1874 г. определила для всех сословий воинскую обязанность с 21 до 43 лет, из них 3–5 лет на действительной службе, до 38 лет в запасе, до 43 лет в ополчении. В сохранившихся исповедных ведомостях Покровской церкви за вторую половину XIX ст. видно как много калениковских казаков проходили действительную воинскую службу в регулярных российских войсках и убывших в запас. Частично эти сведения можно найти в записях метрических книг, где указывалось подразделение и чин (или должность) отца или восприемника

новорожденного. Многие архивные фонды со сведениями о службе малороссийских казаков в российских войсках были потеряны в советское время по разным причинам. Работа по поиску мест прохождения службы и участия в военных кампаниях казаков села ведется постоянно. Таким образом, днепровские казаки перешли в категорию «исторических» казаков, т.е. состояние, когда потомки утратили значение членов войскового сословия, но продолжали формально числиться в состоянии казаков. Малороссийские казаки окончательно утратили … свой сословный облик и слились с общей массой населения тогдашней Малороссии.

Во второй половине XIX ст. в жизни малороссийских казаков Полтавской и Черниговской губерний произошли новые изменения. В связи с отменой крепостного права и распространением на государственных крестьян положения от 19.02.1861 г. указом от 22.12.1866 г. деятельность Полтавской и Черниговской Палат государственных имуществ была прекращена. После утверждения предложений об устройстве сельского состояния 18 января 1866 года малороссийские казаки вместе с другими группами государственных крестьян были переданы в ведение общих крестьянских учреждений. Реформа 1861 г. (ликвидация крепостного права) стерла все различия между отдельными категориями земледельческого населения и превратила его в одинаковую в правах и обязанностях массу. Разумеется, она не была однородна в социальном отношении и в ней, наряду с казаками-собственниками десятков, а иногда и сотен десятин пахатной земли, были и крестьяне малоземельные или почти безземельные, дававшие рабочую силу, как для крупных

сельскохозяйственных предприятий

капиталистического типа, имений, так и для быстро растущих фабрично-заводских предприятий. Во всем остальном, социальная структура Украины изменялась точно так же, как и в остальной России, причем развитие капиталистических предприятий на Украине шло еще быстрее, чем в России. Впервые были проведены межевые работы для всех землевладельцев нашей округи, после создания Межевых палат в Полтаве и Чернигове положением от 27 октября 1859 г. Межевые палаты являлись высшей судебной инстанцией для межевого судебного разбирательства. Их решения были окончательными. В состав Межевых палат входили и два представителя от казаков. Результатом их работы для нашего села стали документы: «План общих смен с. Каленики, вымежеванный из дачи с. Каленики с хуторами», «Экспликация к плану межевой дачи с. Каленики Золотоношского уезда Полтавской губернии», «Поземельная ведомость о селитебных мест Полтавской губернии Золотоношского уезда дачи села Калеников». Постепенно в казацком обществе в XIX ст. стал формироваться новый императив поведения, который был

ориентирован не на национальное величие, а на интересы отдельного человека. Днепровские казаки стали частью малороссийского (украинского) народа, но до 1918 г. они получали паспорта с отметкой о принадлежности к сословному разряду «полтавский козак». Новое время требовало и нового понимания от казаков своей роли в общественных делах. Теперь калениковские казаки избирались в различные земские учреждения и комиссии. В материалах газеты «Полтавские губернские ведомости» (ПГВ) находим имена калениковских казаков, которые избирались присяжными заседателями: Вака Иван Михайлович (ПГВ. № 11. 1873), Вака Григорий Митрофанович (ПГВ. № 11. 1911, № 89. 1912 и др.), Вака Степан Иванович и Никита Иванович(ПГВ. № 64. 1905) и др. в списках лиц, имеющих право быть избранными присяжными заседателями для участия в заседаниях уголовного отделения Лубенского окружного суда по Золотоношскому уезду или уже избранных ими. Статистические данные из Исповедной ведомости Покровской церкви с. Каленики на 1896 год:

Дворов-199, купцов-51, духовного ведомства-29, крестьян и казаков-1183, военных-301, статских-102. Итого-1666.

Всего земли 2393 десятин: зерновые-1917, огороды-107, лес-77, сенокос-205. Высевали: жита-538, проса-164, озимой пшеницы-135, гречки-272, яровой пшеницы-135, баштаны-8, ячменя-135, картофель-11, под толокно-420, необработанной земли-66.

В кон. XIX–нач. XX ст.ст. промышленная революция увеличила использование сельскохозяйственных орудий на селе, а в результате этого ускорился процесс расслоения в среде казачьего (крестьянского) населения. В это время увеличилось население, что вело к нехватке пахотной земли. Особенно малы крестьянские наделы в губерниях: Подольской (3,89 га), Полтавской (4,9 га), Киевской (5,5 га), Черниговской (6,3 га), Бессарабской (6,5 га). Население городское в Золотоношском округе занимается в основном сельскохозяйственной промышленностью, поэтому если распределить всю площадь земель для сельскохозяйственного использования между всем населением округа, то на душу с.-х. населения приходится всего 1,24 десятин пригодной для пахоты земли. Пореформенное село разделилось на относительно богатых казаков, «середняков» и «бедняков», конечно, последних было большинство. Возникшие противоречия, противостояние групп во многом будут определять нашу историю в XX ст. Большим событием в жизни крестьян и потомственных малороссийских казаков-земледельцев было проведение Столыпинской аграрной реформы. Возникали небольшие поселки и отдельные хутора с закреплением государственной земли в личное пользование. Независимые от общины семьи крестьян, казаков-земледельцев результативнее хозяйничали на земле, расположенной у своего подворья. В

годы 1-й Мировой войны реформа была «заморожена», а постановлением Временного правительства от 28.06.1917 окончательно прекращена. Столыпинская реформа способствовала подъему общего уровня сельского хозяйства, росту применения машин и передовых агротехнических приемов, что было справедливо и для Золотоношского уезда Полтавской губернии. Многие главы семейств с. Каленики подали заявление об улучшении своего землеустройства и приобрели у Крестьянского поземельного банка земельные наделы около с. Богданы Золотоношского у., в том числе: Вака/Ваченко Спиридон Стеф(п)анов, Вака Аггей Иванов, Вака Степ(ф)ан Иванова 1-го, Вака Никита Иванов, Вака Иван Яковлев, Вака Иван Петрова 2-го, Вака Павел Петрович-2-й. Все участники реформы стали успешными землевладельцами. В 1911 году Полтавская губернская оценочная комиссия довела до сведения всех землевладельцев утвержденные критерии доходности земельного имущества. Комиссией работы по учету и исчислению общей доходности земельного имущества в селе Каленики завершены в сентябре 1913 г. составлением статистических карточек, называемых еще «зелеными» за цвет использованной для их печати бумаги. В Золотоношской уездной земской управе за дачей Каленики числятся карточки с № 1–№ 586 о землевладельцах. Несомненный

интерес для понимания жизни села представляют документы сельских сходов малороссийских казаков (наследников казацких рад), где присутствовало, как правило, большинство членов казацкого общества – глав дворов (несколько десятков, а то и сотен лиц). Все важные дела казацкое общество села решало на сходах, «приговоры» которых подлежали утверждению поветового (с 1831 уездного) правления, а после деления уездов на волости в 1837 г., еще и волостного правления. Там принимались «приговоры» (решения) по разным вопросам жизни села с последующим утверждением волостным правлением, например, о номере очереди в рекрутском наборе, об опеке и др. Все приговоры оформлялись соответствующими подписью и печатью старосты села, подписями и печатью волостного правления, штампом и подписью земского уездного начальника. В приговорах обязательно перечислялись имена и фамилии всех присутствовавших на сходе казаков. Все грамотные казаки расписывались в документе сами. Твердо включившаяся в жизнь всей России, начиная с девятнадцатого века, Гетманщина, как часть империи, жила жизнью общероссийской и ее история тех времен является частью истории всероссийской, вместе со всей Россией развивалась и защищала общее Отечество. Вела войны, изгоняла врагов, переживала и хорошее и плохое, неизбежное в жизни каждого государства.